د. نقولا أبو مراد

“ أمّا من جهتي، فحاشا لي أن أفتخر إلاّ بصليب ربّنا يسوع المسيح، الذي به قد صُلِبَ العالم لي، وأنا صُلِبتُ للعالم” (غل 6: 14)

أمّا من جهتي، فحاشا لي أن أفتخر إلاّ بصليب ربّنا يسوع المسيح، الذي به قد صُلِبَ العالم لي، وأنا صُلِبتُ للعالم” (غل 6: 14)

يأتي كلام بولس الرسول هذا في سياق ردّه على الذين يفرضون الختانَ، وتاليًا، حفظَ أوامر الناموس على غير اليهود في عبورهم إلى الإيمان بالمسيح. والحقيقة أنّ الرسالة إلى أهل غلاطية بكاملها تُعالج هذه المسألة، والحجّة الأساسيّة التي يستند إليها الرسول هي الحرّية التي أُعطيَت بموت المسيح، إذ سقطت كلّ سلطة أرضيةٍ تقيّد الناس، وخصوصًا سلطةُ الرئاسات والمرجعيّات الدينيّة في أورشليم، ومعها كلّ فرضٍ فقد معناه بإنجيل المسيح. وعنى فرضُ أوامرِ الناموسِ على المؤمنين بالمسيح، بالنسبة لبولسَ، نزعةَ المرجعيّات الدينيّة في أورشليم إلى التسلّط واحتكارِ القرارِ، وتاليًا إقصاء كلّ مَن لا يسلك بموجب إرادتها. هذا الإقصاء هو الذي كان في جذر الموقف الذي أخذه بولسُ من بطرسَ حين رفض هذا الأخير أن يُشاركَ المؤمنين من غير اليهود في المائدة (غل 2: 11 وما يليها)، بعد أن كان اتّفق معه ومع سائر الرسل الذين في أورشليم على أنّ إنجيل المسيح موجّه إلى كلّ الناس من دون أيّ تفرقة (غل 2: 1 – 10)، وأنّ الجميعَ في الإيمان واحدٌ مهما اختلفت مشاربهم (غل 3: 28)، وهذه الوحدة أساسها البرُّ الذي يمنحه الله للذين يخضعون للإنجيل، أي للذين يتّخذون موت المسيح لأجل حياة العالم أساسًا لسلوكهم وفهمهم وتفكيرهم.

ولكي يجذّر بولس موقفَه هذا وحجّته في الكتاب، يستعيد قراءةَ مواضعَ من سفر التكوين ويفسّرها، وخصوصًا تلك التي تتحدّث عن إبراهيم (غل 3 – 4). وفي تفسيره لهذه المقاطع يقدّم الرسولُ المنطلقَ الأساسيَّ لكلّ كلام في الإيمان، وهو أنّ المسيحَ “افتدى العالم” من أوامرِ الشريعةِ التي لم تكن لتُعطى لولا التعدّيات وأوّلها تعدّي آدمَ على أمرِ الله. وأساسُ هذا المنطلقِ عند بولسَ في قراءته لسبب التعدّيات والعصيان، هو نزعة الناس إلى الاستكبار والتسلّط واحتكار القرار التي أعطى المسيحُ، بموتِه على الصليب، مثالَ نقيضِها، إذ بدلَ أن يستكبر كآدمَ الذي أراد أن يصير مثلَ الله، “صار لعنةً لأجلنا” (غل 3: 13)، وبدل أن يكون له ما يفتخرُ ويتعاظم بهِ، صار الصليبُ الذي مات عليه “عثرةً” (غل 5: 11).

في المقطع الذي أخذنا منه قولَ الرسول أعلاه، يقيم بولسُ تضادًا بين “المفتخرين” بالجسدِ، وبين “افتخارِه” هو بصليب المسيحِ الذي هو عثرةٌ وسبب للّعنة. وإنّ هذا التضادّ، في اعتقادي، هو المفتاحُ المنطقيّ لفهم حجّة الرسول. فمن جهةٍ هناك الذين “يفتخرون بالجسد” (غل 6: 12)، والذين يوازون آدمَ الذي، بسبب استكباره وتعاظمه، عصا أمرَ الله، “فأكلَ من شجرة معرفةِ الخير والشرّ” التي نهاه الله عنها، راغبًا في أن يصير هو، لا الله، صاحب الكلمة الفصلِ بين ما يقرّر هو أنّه خير ويحكم هو بأنّه شرّ (تك 3: 1 – 7). وللفورِ حكم على عريِه، أي على النحوِ الذي خلقه به الله، أنّه عار، عثرةٌ، فخاط لنفسه ثيابًا ليغطّي العري، وتاليًا لكي يعود له الجسدُ فخرًا، لا بما خلقه الله ولكن بما صنعه هو لجسده. وكان العقابُ في الجسدِ. تفقد الحيّة أرجلها وتزحفُ على بطنها. وتلدُ حواءُ بالأوجاع، ووليدها يدوس رأس الحيّة، وهي تلسعه في عقبه. وآدم يشقى ويتعب ليأكلَ، ويموت ليغدوَ ما أراد الافتخارَ به غبارًا وهباء (تك 3: 8- 19).

إذا أخذنا في الاعتبار أنّ لقاء آدم كان مع الله، وأنّ افتخاره، بما صنعه هو لجسده، إنّما يصير افتخارًا أمام الله نفسه بتشويه أمرِ الله وإرادته، يتبيّن لنا إلى أيّ حدّ أراد الكتابُ أن يصوّر، من خلال هذا، غيّ الناسِ في نزعتهم إلى التسلّط والاستكبار. هؤلاء هم الذين “يريدون أن يفتخروا بأجسادكم” (غل 6: 13)، لأنّهم بفرضهم الختان، يريدون أن “يعملوا منظرًا حسنًا في الجسد” (غل 6: 12). فأمرُهم بالختان، في كلام بولس، إذاً، ليس إطاعةً للناموس، بل رغبةٌ في الافتخار بما هو صُنع أيديهم (غل 6: 13)، وهذا بالضبط ما فعله آدم بجسده.

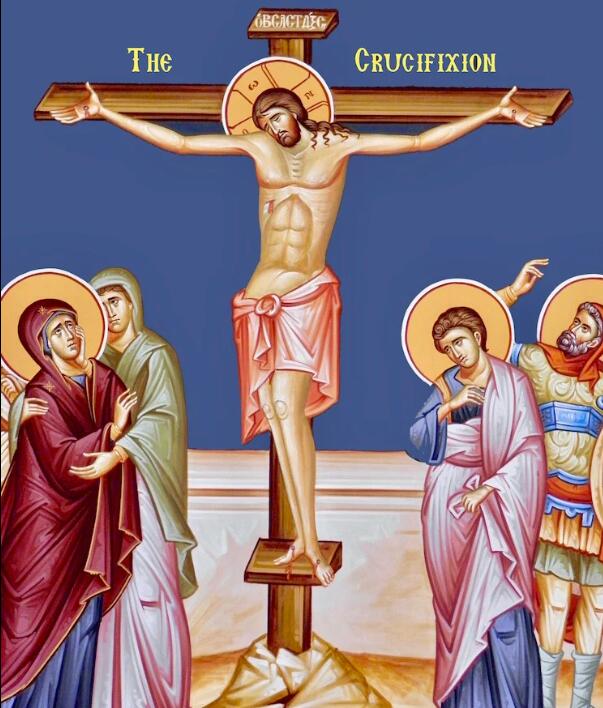

وعندنا، من جهةٍ أخرى، “صليب المسيح” الذي هو نقيض “الافتخار بالجسد”، إذ يمثّل، في ناموس موسى” اللعنة القصوى” (تث 31: 23). فالمسيحُ، على الصليب، لم يتواضع فحسب، بل صارَ، في جسده، لعنة وعثرة، وتحوّل إلى أقصى ما يمكن أن تودي إليه اللعنة التي أتت على الانسان بسبب استكباره الزائف. وهذا يعيدُ إلى أذهاننا صورة “عبد الربّ” في إشعياء 53، الذي صار عارًا إلى أقصى الدرجات، إذ انتفى عنه كلّ جمالٍ وصورةٍ ومنظرٍ حسن. غير أنّه في هذا يكشف ما يخبّئه كبرياءُ الناس ِوذنبهم وظلمهم. صليب المسيح هذا هو الذي يفتخر به بولس دون غيره، فيصير، في هذا، كرسول وحامل لإنجيل المسيح، نقيضَ المفتخرين بالأجساد التي يعملون فيها منظرًا حسنًا. ويتحوّل إلى صورة المسيح، فيغدو، بسبب تعليمه هذا، “مصلوبًا” بالنسبة إلى العالم، لأنّه مضطّهد ومرذول من السلطات، “حاملاً في جسده سمات الربّ يسوع” (غل 6: 17)، بعكس “المفتخرين بالجسد”، الذين يقومون بهذا لأنّهم يريدون أن يهربوا من الاضطهاد بسبب صليب المسيح (غل 6: 12). وكذلك، يصير العالمُ، بالنسبة إلى بولس، “مصلوبًا”، لأنّ العالم سيتقّبل إنجيل الصليب الذي سيحوّله إلى موضوع لاضطهاد المستكبرين، ولكنّه، من دون هذه المصلوبيّة التي تمحو كلّ كبرياء وافتخارٍ ومجد ذاتيّ، لا يمكن أن يتحوّل إلى خليقة جديدة (غل 6: 14 – 15). فالحقيقة، بالنسبة إلى الرسول، والتي لا تثبت إلاّ بالإيمان بالمسيح المصلوب، أنّ الجسدَ لا ينفع شيئًا، لأنّه يمثّل رغباتِ الإنسانِ المعتدّ بذاته، بل تحقّق الخليقة الجديدة، أي تلك التي تعيد وصلَ ما انقطع في عصيان آدم، ألا وهو أنّ الرفعةَ الحقيقيّة إنّما تأتي بالسلوك في الإيمان والمحبّة التي تتجلّى في الموت، “وكلّ الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله” (غل 6: 16).

هذه هي الأسسُ التفسيريّة التي يبني عليها مُنشد ترانيم خدمة عيد الصليب نظمه، والأفكار التي يريد أن يوصلها إلى المحتفلين بالخدمة. فيأخذ الكلام عن خطيئة آدم حين أكل من الشجرة حيّزًا أساسيًّا في المقارنة التي يقيمها في أكثر من موضع، في خدمتي الغروب والسحر، بين “الأكلّ من العود” كأساس للخطيئة من جهة، وبين “صلب المسيح على العود” كأساسٍ للخلاص: “إنّك برفعك اليومَ أيّها الصليب الموقّر المحتفّة حوله مصافّ الملائكة بفرحٍ، ترفع بإشارةِ اللهِ كلّ الذين أقصوا قديمًا بسبب اختلاس الأكلِ، فسقطوا في الموت…”؛ “هلمّوا يا جميع الأمم نسجد للعود المبارَك الذي به تمّ العدل السرمديّ. لأنّ الذي خدع آدم الجدَّ الأوّلَ بالعود، خُدِع بالصليب…” (ذكصا الغروب). هذه وغيرها من الترانيم، تكرّر التضادّ نفسه بين سقوط آدم بسبب الأكل من الشجرة وبين الصليب الذي علّق عليه المسيح كسبب للخلاص. فالأكل من الشجرة قاد آدم إلى الموت والسقوط، أمّا المسيح، فبصلبه على الخشبة “أنهض العالم من ظلام الهاوية”، و”اجتذبه إلى معرفته”، و”اضمحلّ الموت الذي أصاب جنس البشر”، و”انعتق العالم من الضلالة”… يُظهِر كلّ هذا محوريّة التعليم حول الصليب الذي يريد المنشد أن يبيّنه من خلال تكرار الكلام عن نتائج صلب المسيح الخلاصيّة، وذلك بالتوافق مع المركزيّة التي يعطيها بولس الرسولُ في رسالته إلى أهل غلاطية لصلب المسيح الذي هو قلب الإنجيل، أو البشارة التي يحملها إلى العالم.

هذه هي الأسسُ التفسيريّة التي يبني عليها مُنشد ترانيم خدمة عيد الصليب نظمه، والأفكار التي يريد أن يوصلها إلى المحتفلين بالخدمة. فيأخذ الكلام عن خطيئة آدم حين أكل من الشجرة حيّزًا أساسيًّا في المقارنة التي يقيمها في أكثر من موضع، في خدمتي الغروب والسحر، بين “الأكلّ من العود” كأساس للخطيئة من جهة، وبين “صلب المسيح على العود” كأساسٍ للخلاص: “إنّك برفعك اليومَ أيّها الصليب الموقّر المحتفّة حوله مصافّ الملائكة بفرحٍ، ترفع بإشارةِ اللهِ كلّ الذين أقصوا قديمًا بسبب اختلاس الأكلِ، فسقطوا في الموت…”؛ “هلمّوا يا جميع الأمم نسجد للعود المبارَك الذي به تمّ العدل السرمديّ. لأنّ الذي خدع آدم الجدَّ الأوّلَ بالعود، خُدِع بالصليب…” (ذكصا الغروب). هذه وغيرها من الترانيم، تكرّر التضادّ نفسه بين سقوط آدم بسبب الأكل من الشجرة وبين الصليب الذي علّق عليه المسيح كسبب للخلاص. فالأكل من الشجرة قاد آدم إلى الموت والسقوط، أمّا المسيح، فبصلبه على الخشبة “أنهض العالم من ظلام الهاوية”، و”اجتذبه إلى معرفته”، و”اضمحلّ الموت الذي أصاب جنس البشر”، و”انعتق العالم من الضلالة”… يُظهِر كلّ هذا محوريّة التعليم حول الصليب الذي يريد المنشد أن يبيّنه من خلال تكرار الكلام عن نتائج صلب المسيح الخلاصيّة، وذلك بالتوافق مع المركزيّة التي يعطيها بولس الرسولُ في رسالته إلى أهل غلاطية لصلب المسيح الذي هو قلب الإنجيل، أو البشارة التي يحملها إلى العالم.

هذه المركزيّة التي يريد المنشِد أن يشدّد عليها للتعليم حول الصليب في الكتاب المقدّس يعبّر عنها من خلال رؤيته دلالات أو إشارات إلى الصليب في مواضعَ مختلفة في أسفار العهد القديم، وكأنّه يريد أن يبيّن للمحتفيلن أنّ الصليب، الذي به يتحقّق الخلاص من تبعات سقوط آدم، حاضرٌ في الكتاب منذ البدء في تدبير الربّ، وأنّه حقّق ويحقّق الخلاص بشكل غير منقطع. فهو “السيف الذي كان يحرس جنّة عدن” (الطروباريّة الأولى من الأودية الخامسة)، في دلالة على أنّ العودة إلى عدن غير ممكنة إلاّ بالصليب، وهذا هو منطلق بولس الرسول في غلاطية، وهو أيضًا منطلق المنشد في الترانيم التي وضعها.

وهو يقرأ في حركة يدَي يعقوب حين باركَ ابني يوسف إفرائيم ومنسّى، واحدُهما بيمينه وهو على يساره، وثانيهما بيساره، وهو على يمينه (تك 48: 13 – 16)، رسمًا للصليب الذي باركَ الولدين، وحفظهما، وهو يحفظ المؤمنين اليوم أيضًا (“إنّ تعارضَ يدي بعقوب أبي الآباء في مباركته الولدين قديمًا كان تمثيلاً لصليبك العزيز…” – الكاثسما الثانية في صلاة السحر؛ “إنّ يعقوب حين حنته الشيخوخة وأنهكه المرضُ تقوّم فعارض يديه على الولدين. فأظهر بذلك فاعليّة الصليب…” – الطروباريّة الأولى من الأودية السادسة). أمّا في الموقع الثالث الذي يذكر فيه المنشِدُ هذه الرواية (الطروباريّة الرابعة من الأودية الثامنة)، فيستخدمها ليجعل من الصليب فاصلاً بينه بكونه يمثّل الشعب “المتعبّد للناموس” والمفتخر به، وتاليًا تلك الحقبة التي يقول عنها الرسول بولس في رسالته إلى غلاطية إنّها قد انتهت بحلول إنجيل المسيح والإيمان به (غل 3: 19 – 28)، وبين الولدين اللذين يمثّلان الشعب الجديد الذي يؤمن بالمسيح، والذي فخره هو الصليب، “إنّ إسرائيل الإلهيّ، بوضعه راحتيه على هامة الصبيّين على شكل صليب، دلّ على أنّ الشعب المتعبّد للناموس هو فخرٌ قد شاخ… معلنًا أنّ الشعب الجديد، شعب المسيح الإله، سيزيد فخره لأنّه يحتاط بالصليب”. تدلّ هذه الإشارة المباشرة إلى المقطع الذي أخذنا منه قولَ بولس الوارد أعلاه إلى مركزيّته بالنسبة إلى المنشد، والذي يورد، مباشرةَ بعده “البيت” الذي يحمل، في العادة، أهمّ معاني العيد، وهو يتحدّث، حصرًا، عن افتخار بولس بصليب المسيح.

بالعودة إلى الدلائل على الصّليب في أسفار العهد القديم، يتابع المنشِد ليرى الصّليب حاضرًا في حركة يدي موسى حين شقّ البحر الأحمر، “إنّ موسى لما رسم الصليب، ضرب بالعصا مستوية فشقّ البحر الأحمر…” (إرمس الأودية الأولى). وكذلك في رفعه يديه في رواية التغلّب على عماليق (خر 17: 1 – 15) حين حمل العصا بيديه وهو واقف بين هارون وحور وغلب عمّاليق المعادي، “لقد سبق موسى قديمًا وأظهر بشخصه رسم ألم صلبك الطاهر، حين وقف بين الكاهنين وبسط يديه ممثّلاً شكل الصليب…” (الطروباريّة الأولى من الأودية الأولى). وعندما رفع موسى الحيّة على العصا لشفاء بني إسرائيل من الوباء (عد 21: 8 – 9)، مثّل أيضًا رسم الصليب، “لقد وضع موسى شافيًا من اللسعات السامّة المهلكة، رفعه على عصا مثّل بها شكل الصليب…” (الطروباريّة الثانية من الأودية الأولى). وفي طرح موسى الشجرة في المياه المرّة لتحليتها (خر 15: 25) أيضًا صورة لانتقال الأمم بالصليب من العبادة الباطلة إلى حسن العبادة (الطروباريّة الأولى من الأودية الرابعة). نلاحظ أنّ رمز الصليب في هذه الحلات جميعها مرتبط بالخلاص والشفاء، وهي واحدة من الجوانب التي يشدّد عليها المنشد في ترانيم العيد. فالصليب هو خلاص وشفاء للذين يرفعونه ويؤمنون به ويتّخذونه حمايةً. أمّا في المثل الأخير فالصليب فاصل بين عدم الإيمان والإيمان، الأمر الذي يضع الصليب في مكانته المركزيّة بالنسبة إلى اللاهوت البولسيّ حول الصليب.

غير أنّ المقطع اللافت هو كلام المنشد في الطروباريّة الثالثة من الأودية الرابعة عن اصطفاف الشعب في أربع فرق تقف كلّ واحدة في جانب من جوانب خيمة الاجتماع الأربعة، لتشكّل صورة الصليب، “إنّ اصطفاف الشعب قديمًا منقسمًا إلى أربع رايات حول خباء الشهادة على نظام شريف إنّما كان رسمًا بهيًّا لشكل الصليب”. أهمّية هذا المقطع أنّه يجعل من الصليب أساسًا للاجتماع الليتورجيّ ، وتاليًا، في حالة خيمة الاجتماع، للاستماع إلى الكلمة الإلهيّة التي توجّه وتقود المؤمنين بها. وهنا أنّ هذه الكلمة الإلهية التي تتوسّط شكل الصليب هي الإنجيل الذي أساسه الإيمان بالمسيح مصلوبًا لخلاص العالم.

وثمّة أيضًا إشارات أخرى كثيرة إلى علامات الصليب في روايات هارون (إرمس الأودية الثالثة)، ويشوع بن نون (الكاثسما في صلاة السحر)، ويونان (إرمس الأودية الثالثة)، وهي كلّها للدلالة على حضور الصليب في كلّ أسفار الكتاب ورواياته وأنّ فعله الخلاصيّ حاضر وفاعل من البدء.

إلى جانب هذه الإشارات إلى الصليب في روايات العهد القديم، يبقى أن نتحدّث عن المسألة الأساس التي يعبّر عنها المنشد في ترانيم الخدمة، والتي كنّا سبقنا وأشرنا إليها أعلاه في تعليقنا على فخر بولس بالصليب مقابل فخر الآخرين بجمال الجسد. ذكرنا أعلاه أنّ هذا الموضوع حاضر بقوّة في ترنيمة “البيت” في صلاة سحر العيد، والتي تتحدّث عادة عن معاني العيد. يشدّد المنشِد في ترنيمة “البيت” على أنّ بولس، رغم أنّه “رُفِعَ إلى السماء الثالثة، وسمع كلمات لا يُنطَق به، ولا يُباح للألسنة التكلّم بها”، لم يتفاخر بهذا ولم يستعلِ، بل فخره فقط بصليب المسيح، “الذي تألّم عليه المسيح فقتل بالآلام”. عندنا إذًا هذا التضادّ بين الآلام والانسحاق من جهة والافتخار من جهة أخرى. فافتخار بولس لم يكن بسلطان له، أو بمجدٍ، أو بغنىً، أو مركزٍ، أو قوّة، إنّما بآلام الربّ التي بها هو “مصلوب للعالم”. اعتقادي أنّ هذه الفكرة الأساس في نصوص الرسالة وترانيم العيد، هي القلب التفسيريّ والمعنويّ لربط عيد الصليب بوجهين ملكيين هما قسطنطين وهيلانة.

إلى جانب هذه الإشارات إلى الصليب في روايات العهد القديم، يبقى أن نتحدّث عن المسألة الأساس التي يعبّر عنها المنشد في ترانيم الخدمة، والتي كنّا سبقنا وأشرنا إليها أعلاه في تعليقنا على فخر بولس بالصليب مقابل فخر الآخرين بجمال الجسد. ذكرنا أعلاه أنّ هذا الموضوع حاضر بقوّة في ترنيمة “البيت” في صلاة سحر العيد، والتي تتحدّث عادة عن معاني العيد. يشدّد المنشِد في ترنيمة “البيت” على أنّ بولس، رغم أنّه “رُفِعَ إلى السماء الثالثة، وسمع كلمات لا يُنطَق به، ولا يُباح للألسنة التكلّم بها”، لم يتفاخر بهذا ولم يستعلِ، بل فخره فقط بصليب المسيح، “الذي تألّم عليه المسيح فقتل بالآلام”. عندنا إذًا هذا التضادّ بين الآلام والانسحاق من جهة والافتخار من جهة أخرى. فافتخار بولس لم يكن بسلطان له، أو بمجدٍ، أو بغنىً، أو مركزٍ، أو قوّة، إنّما بآلام الربّ التي بها هو “مصلوب للعالم”. اعتقادي أنّ هذه الفكرة الأساس في نصوص الرسالة وترانيم العيد، هي القلب التفسيريّ والمعنويّ لربط عيد الصليب بوجهين ملكيين هما قسطنطين وهيلانة.

مهما يكن من حقيقة الرواية التي تتحدّث عن عثور هيلانة وقسطنطين على عود الصليب والتي يُزعم أنّها أساس هذا العيد، إلاّ أنّ ثمّة، في تقديري، سبب آخر لهذا الربط معنويّ وتفسيريّ بالدرجة الأولى. فالملك يمثّل السلطان المطلق والقدرة المطلقة التي يستطيع الإنسان أن يحوز عليها، وبها يحكم الآخرين وفي الآخرين. ولعلّ ثمّة ارتباط بين رغبة آدم في أن تكون له معرفة الخير والشرّ، وبين الوظيفة الملكيّة في القضاء. ويتعّزز هذا الارتباط، في رأيي، من خلال شواهد كثيرة من أسفار الكتاب لا مجال لذكرها هنا، تنتقد الملكيّة باعتبارها مخالفة للإرادة الإلهية والتدبير الإلهيّ من جهة الإنسان (أذكر فقط 1 صم 8 حيث يصوّر طلب الشعب رفضًا للربّ نفسه). في الرسالة إلى أهل غلاطية يرفض بولس أن تلعب أورشليم ومَن فيها دور البلاط الملكيّ في البشارة، فتقرّر مَن يأتي إلى الإيمان ومَن لا يأتي، وكيف يأتي، لأنّ إنجيل المسيح وحده هو الوسط والمركز، ويسقط بذلك كلّ سلطان إنسانيّ، “…مهما كانوا لا فرق عندي، الله لأ يحابي الوجوه” (غل 2: 6). وعليه ينتقد بشدّة موقف الذين يفرضون الختان، معيبًا عليهم الابتعاد عن الكتاب والافتخار بالجسد، داعيًا المؤمنين إلى التحرّر من كلّ قيد مفروض والسير في الحرّية التي أعطاها المسيح (غل 5: 13 وما يليها).

ثمّة إذًا توازٍ معنويّ بين موقف هؤلاء والملكيّة من حيث كونهما يقومان على استعباد الناس والتسلّط عليهم. فإذا صحّت هذه القراءة يكون ارتباط عيد الصليب بملكين لعبا دورًا في التاريخ المسيحيّ، دعوةً إلى مَن في يده السلطة والقرار أن يفهم أنّ ذلك لا يمكن أنّ يتمّ، في الإيمان المسيحيّ، إلاّ بالمصلوبيّة، أي باعتبار الصليب هو الأساس، وأنّ السيادة والسلطة والمسؤوليّة إنّما هي خدمة للآخرين يتبغي أن تكون على مثال موت المسيح على الصليب، الذي هو ستر الناس وخلاصهم ووراية ظفرهم الحقيقيّة. لا يمكن للسيادة والسلطة أن تكون على شاكلة السيادة والسلطة كما يمارسها الناس، بل على أساس الصليب الذي يفصل بين مَن يعرفه ومَن لا يعرفه، وبين المحبّ والمتكبّر، والخادم والمتسلّط، والمقهورِ والظالم.

في تقديري أنّ هذه هي معاني عيد الصليب بين الكتاب وترانيمه، وأوّل المدعوّين إلى تبنّيها في الحياة والممارسة المسيحيّون الذين تتحدّاهم يوميًّا أمراض السلطة والكبرياء والاعتداد بالذات وعقدة المحوريّة، لعلّهم ينطلقون فعلاً إلى ملء قامة المسيح الذي سادَ على العالم بارتفاعه على الصليب، أي بانسحاقه التام حتى الموت.