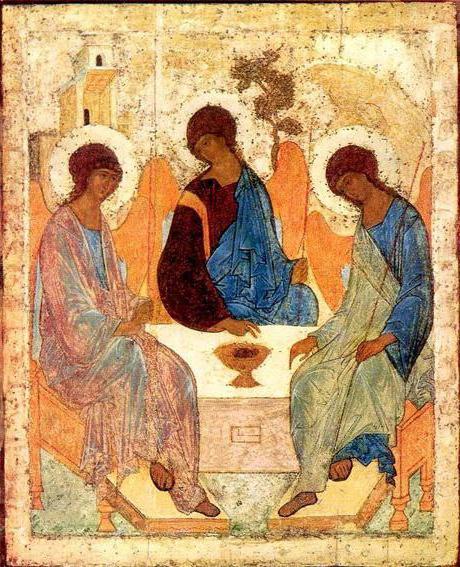

سرّ الثالوث

تنبع حياة الشركة من الثالوث القدّوس مع أنّ كثيرين يعتقدون أنّ هذا السرّ لا تأثير له حقيقيّ في فكرنا وحياتنا. وغالبًا ما يمتنع المسيحيّون عن الغوص في هذا السرّ، مدّعين أنّه يتخطّى العقل، ولا يمكن للإنسان أن يسبر غوره. بالحقيقة، إنّه، كباقي الأسرار، يتخطى العقل البشريّ الذي لا يمكنه الإحاطة سوى بما كشفه الله بشأنه. كُشف لنا أنّ الثالوث شركة أقانيم أو أشخاص تجمعهم وحدة في الجوهر والطبيعة. وضمن هذه الوحدة السامية يحتفظ كلّ شخص في الثالوت بصفاته الشخصيّة الخاصّة. الثالوث هو المثال الأعلى للوحدة في التعدّديّة.

يعطي إنجيل يوحنّا (3: 5، 10: 17، 15: 9 و17: 23-24) ورسالته الأولى (4: 8) أفضل تعبير عن هذه الشركة الثالوثيّة، حيث يُظهران الحياة الإلهيّة كشركة محبّة، أو بالأحرى كمحبّة.

انطلاقًا من المعطيات الكتابيّة توسّع الآباء في الكلام عن ثالوث. كتب القدّيس باسيليوس الكبير أن “الوحدة داخل الألوهة تتحقّق في الشركة”. وأكّد أنّ الأقانيم الثلاثة تشترك في الطبيعة الواحدة، والجوهر الواحد، وهي متساوية في هذا الجوهر. وأنّ كلّ أقنوم مرتبط حميميًّا بالآخريَن، ومنسكب فيهما، مع الحفاظ على ميزاته الشخصيّة. ألآب هو مصدر الألوهة، والابن مولود من الآب منذ الأبد، والروح منبثق من الآب، أيضًا منذ الأبد. هذه هي معطيات الإعلان الإلهيّ. لا يمكننا فهم ماهيّة ولادة الابن، ولا انبثاق الروح. لكنّه أسهل علينا فهم ماهيّة الشركة الكاملة بين الأقانيم الإلهية ووحدتها. كما يقول القدّيس غريغوريوس النيصصيّ: “من المستحيل أن نتصوّر أي انقسام أو انفصام في الله. ولا يمكننا أن نفكّر بالابن دون التفكير بالآب، كما لا يمكننا فصل الروح عن الابن، اذ يوجد بين الثلاثة اشتراك كامل، وتمايز كامل، يتجاوزان كلّ فهم وكلام. كلّ واحد من الأقانيم الإلهيّة هو شخص كامل وفريد، لكنّه في شركة تامة مع الشخصين الآخرين. ويذهب المطران جان زيزيولاس، في كتابه “الكيان كشركة”، إلى القول: ” خارج مفهوم الشركة، لا يمكن الكلام عن وجود الله”.

ليس الله اذاً شخص وحيد، لا يحبّ سوى ذاته، بل هو محبّة متبادلة. إنّه وحدة بين أشخاص ثلاثة تربطهم المحبّة المتبادلة، بشكل كامل، دون خلط بين شخصيّة كل واحد منهم التي تميّزهم.

الإنسان مخلوق على صورة الإله الثالوث وهدفه تحقيق مثاله

كشف لنا الإعلان الإلهيّ أيضًا أنّنا خُلقنا “على صورة الله ومثاله”، أي على صورة الإله الثالوث ومثاله. يقول الأسقف كالستوس وير إنّنا مدعوّين، في سعينا للتشبّه بالمثال الإلهيّ، “أن نصبح كنسخ أصليّة عن الثالوث”. كلام المسيح، في إنجيل يوحنّا، كليّ الوضوح: “كما أنّك أيّها الآب، فيّ وأنا فيك، فليكونوا واحداً كما نحن واحد” ( يو 17 : 21 الى 23 ). يشير استعمال عبارة “كما نحن” بوضوح إلى أنّنا مدعوّين لنصبح “مشابهين” لله الثالوث. وينطبق إذاً علينا كلّ ما يُقال على الله. علينا استكشاف هذا التطابق شيئًا فشيئًا، على مدى حياتنا فيما نجتهد للعبور من الصورة الى المثال.

بالمحبّة يتحقّق المثال

وبما أنّ الله محبّة، و بما أنّ الإنسان على صورة الله، عليه إذاً، في سعيه لتحقيق المثال، أن يعزّز المحبّة فيه تجاه الآخرين الذين يشاركونه الصورة الإلهيّة. بدونها لن يتحقق المثال الإلهيّ البتّة. يقول القدّيس مكسيموس المعترف إنّ “المثال يتحقّق بالنعمة، عندما توجد المحبّة” (الرسالة الاولى). ويقول أيضا : “الكلّ من أجل الفرد، والفرد من أجل الكلّ، أو بالأحرى الكلّ مع الله ومع بعضهم البعض” (الرسالة الثالثة). ويتابع فيقول: “يجعل سرّ المحبّة من البشر آلهة” (الرسالة الثانية).

أن نصبح شخصًا إنسانيًّا على تواصل مع كلّ البشر

وبما أنّ الله شركة بين أشخاص ثلاثة، على الإنسان، المخلوق على صورته، أن يتعالى عن الفرديّة فيه، ليصبح شخصًا إنسانيًّا متواصلاً مع الآخرين، على صورة الشخص الإلهيّ الذي تجسّد، أي يسوع، الإله الإنسان، الذي هو المثال الأعلى للشخص الإنسانيّ. كتب أوليفيه كليمان: “يمكن القول إنّه لا يوجد في التاريخ سوى شخص إنسانيّ حقيقيّ واحد، وهو في آن شخص إلاهيّ، هو شخص يسوع. يسوع هو الإنسان الحقيقيّ، في ملء شركة الثالوث، غير المنفصل عن أي إنسان آخر، وعن أي شيء”. وبما أنّنا مدعوّين أن نتمثّل بيسوع، علينا أن نسعى، في كلّ أيّام حياتنا، أن نصير كيانًا شخصيًّا مشابهًا به، أي فريداً وغير منفصل، في آن، عن الله والبشر.

على الرغم من شركته بالآخرين، يبقى الشخص البشريّ فريداً، ومغايراً كليًّا عنهم في سرّه. يبقى هذا “الشخص في الشركة”، على صورة الثالوث، حرّاً أن يكون مختلفًا، في كينونته الخاصّة. هو فريد بالكليّة على مثال كلّ واحد من الأقانيم الإلهيّة. لا يخضع لقوالب محدّدة، تقولبه على شاكلة الآخرين، مع أنّ فرادته الحقيقيّة لا تظهر ولا تنمو سوى بعلاقته بهم. لا توجد “الأنا”، بالنسبة إليه، إلاّ إذا كانت متّصلة “بالأنت”، علمًا أنّ ميّزات كلّ من “الأنا” و”الأنت” تبقى فريدة وخاصّة بكلّ منهما، على شاكلة العلاقات بين أقانيم الثالوث. هذا ما يميّز الشخص عن الفرد. ولأنها مرتبطة بالشركة، ليست حريّة الإنسان حريّة تجاه الآخر، بل حريّة من أجله. حدودها هي حريّة الآخر. يعيش الشخص البشريّ إذاً من أجل الآخر، ويكتمل كإنسان شخصيّ ويتحقّق، بقدر ما يقبل الآخرين، معتبراً إيّاهم أشخاصًا، لا أفرادًا. يقول القدّيس باسيليوس الكبير: “لا شيء يمكن أن يصف طبيعتنا البشريّة سوى إمكانية التواصل مع الآخر”. أنا أحتاج إليك لكي أتحقّق. أنا كيان تواصليّ، على صورة الله.

تُحرّك محبّتي للآخر حريّتي. لا معنى للحريّة إذا لم تكن مرادفة للمحبّة. الله محبّة لأنّه ثالوث. لا يمكننا أن نحبّ إلّا إذا كنّا كيانات شخصيّة، تسمح للآخر أن يكون آخراً بالحقيقة، مع بقائنا على الشركة معه.

أناس كثيرون وطبيعة بشريّة واحدة

يتكلّم الآباء عن كيان بشريّ وحيد. يقولون إنّه يوجد إنسان فريد في فكر الله، بالرغم من تعدّد الأفراد. أُعطيت صورة الله لكلّ البشر: “رجلا وامرأة خلقهما”. نتشارك كلّنا في الطبيعة الإنسانيّة الواحدة. بنوع من الأنواع، نتشارك في الإنسان الواحد، المكسور من جرّاء خطيئة البشر. تخشى طبيعتنا الساقطة الآخر وتخاف منه. والخوف: الخوف من الموت، الخوف من الآخر، الخوف من كلّ مغايرة واختلاف، الخوف بكلّ أنواعه، هو جوهر الخطيئة. ولكنّ الخوف غُلب على الصليب، فوُلد الإنسان الوحيد مجدّداً في المسيح، وأُعيد إلى سابق عهده، شاملاً كلّ البشر.

وكما أنّ الأقانيم الإلهيّة تشترك في الطبيعة الواحدة، يمكننا القول إنّ البشر يشتركون في المسيح، في طبيعة إنسانيّة واحدة. هذه هي الرؤية المسيحيّة لما يجب أن تكون العلاقة بين البشر. لسنا بصدد تعاضدًا ما. لا يكفي أن نكفّ عن اعتبار الآخر عدوًّا أو عبدًا. ولا يكفي أيضًا أن نقول إنّه ينبغي علينا أن نتعاضد معه لأنّنا متشابهين (أو مهدّدين)، ونشترك في طبيعة واحدة. في المسيح، عليّ اعتبار الآخر كنفسي. قال لنا يسوع أن نحبّ قريبنا كنفسنا، أي أن نعتبره “أنا” آخر. يقول أوليفيه كليمان: “نحن كيان واحد في المسيح، وجسد واحد، بكلّ ما للكلمة من معنى. نحن أعضاء جسد المسيح، وبالتالي أعضاء بعضنا البعض”.

المسيح أيقونة الثالوث التي علينا الامتثال بها

فالننظر إلى تصرّف يسوع مع البشر، كما يظهر في العهد الجديد. علينا أن نتصرّف مثله تمامًا، وأن يصير بذل الذات، والمجّانيّة، والعطاء، ومعاضدة الآخر ومحبتّه، نمط حياتنا الأساسيّ. لا يمكننا أن ننطلق من الصورة إلى مثال المسيح، وبالتالي للثالوث، إلاّ من خلال نمط تعاطينا مع بعضنا البعض، إن كان في شركة الزواج، أو في الأخوّة الرهبانيّة، أو في العلاقة بين الآباء والأبناء في العائلة، أو في الكنيسة، وأخيرًا وليس آخرًا، في حياتنا في المجتمع. لا يحدث ذلك حتمًا بالكلام، بل بالتصرّف والسلوك. على حدّ تعبير المفكّر الروسيّ روزانوف، يجب أن يكون الثالوث “البرنامج الاجتماعيّ الوحيد للمسيحيّين”.

كلّكم إخوة

أضف إلى ذلك أنّ أعضاء جسد المسيح، الكنيسة، كلّهم إخوة. لذلك كان يُطلق، في البدء، على الجماعة المسيحيّة، إسم “الأخويّة”. وكما يقول بولس الرسول: لا فرق، ضمن هذه الأخويّة، بين رجل وامرأة، عبد وحرّ، يهوديّ، إغريقيّ أو أيّ جنسيّة أخرى. وكذلك أكّد الربّ يسوع المسيح نفسه هذه الأخوّة بقوله: “لا تدعوا أحدًا بينكم أبًا أو رئيسًا، لأنّكم جميعك إخوة”.

على كلّ المواهب أن تتناغم

تختلف المواهب بين البشر، لكن كلّها لخدمة الجسد الواحد. فلا بدّ لها إذاً أن تتناغم مكمّلة بعضها البعض. يكمن سبب معظم مشاكلنا في أنطاكية في عدم السعي إلى هذا التكامل والتناغم. كلّ واحد منّا، وليس فقط الأسقف أو الكاهن، يعتبر نفسه “بابا”، مستدعيًا الطاعة العمياء، متغافلا أنّ الله أراد الكلّ أن يكونوا أحرارًا، لأنّهم أبناء له. علينا أن نقاوم هذه النزعة المستشرية فينا بكلّ قوانا، وأن نسعى بشتّى الوسائل الضاغطة والمحبّة في آن، إلى هدم الجدران التي تقيمها بين أبناء شعب الله الواحد، وبخاصّة بين الإكليريكيّين والعلمانيّين، وبين فئات عديدة في الكنيسة تهرطق بعضها البعض. سيتمّ ذلك بإعادة تأكيد لاهوت الكهنوت الملوكيّ والمواهب من جهة، والدعوة إلى الحوار بين الفئات المتخاصمة من جهة أخرى، في سعي لبلورة رؤية جامعة واحدة متجذّرة في تقليد الكنيسة، وضرورات التبشير، والانفتاح المحبّ على الإنسان المعاصر. لا بدّ من مبادرات سريعة في هذا المجال يأخذها أبناء الكنيسة المخلصون، من أجل الحوار والتدريب على الإصغاء للآخر، لانّ الأفكار تتباعد باضّطراد، وإن لم نفعل شيئًا سريعًا، سوف تجرّ القلوب. لا يكمن الخطأ في حالة الاختلاف بالرأي ضمن الجماعة الواحدة، إذ هذا أمر مشروع، بل أن يهرطق الواحد الآخر لمجرّد اختلاف بالرأي، ويرفض الحوار معه، ممّا يقود إلى رفض الآخر وانتزاع صفة الأخوّة عنه.

الحياة الحركيّة

ولكيّ نتمكّن من القيام بهذه المهمّة الملحّة، على الحركيّين أن يعيشوا شركة كاملة بينهم. وأن يعيدوا للفرقة الحركيّة والشعبة والفرع وكلّ هيئة في الحركة مختبرًات للحياة في المسيح والمحبّة الأخويّة، يتخرّج منها مكرّسون وخدّام ومشاريع قدّيسين. ليست فقط أمكنة للدراسة أو النشاطات- على أهمّيتها – بل مأمكنة نتعلّم فيها، أوّلاً، كيف نتمثّل بالمسيح ونترجم تعاليمه عيشًا وتوبة وخدمة وشهادة وانكسار. فيها نكتسب فكر الربّ لنسعى إلى عيشه في وجوه الحياة كافة ونختبر، في آن، أنّنا والإخوة أصبحنا “أعضاء لبعضنا البعض” (رو 12: 5). فيها نختبر أنّ الحياة في المسيح لا تقتضي سلوكًا مناقبيًّا وحسب، بل تغيّيرًا للذهن والاستعداد لبذل الحياة كلّها من أجل الآخرين، من أجل كلّ قريب يضعه الربّ على دربنا. إنّ مقياس استقامة حياتنا في المسيح هو الأفعال لأنّ لا جدوى من محبّتنا إن اقتصرت “على الخطابات والكلام المعسول” (1 يو 3: 18). من هنا ضرورة أن يعيش أعضاء الحركة قانون حياة يرتضونه لأنفسهم ويذكّرون بعضهم البعض على حسن تطبيقه. وأن يسعوا مجتهدين لممارسة التوبة ومحاربة الأهواء التي هي المدخل الأفضل إلى الحياة في المسيح. وأن يتعوّدوا، في سعيهم المشترك هذا، على “العنف” الإنجيليّ الذي يُجبر الذات على إتمام الخير، والعطاء وإعانة الفقراإن لم يكن القلب مستعدًّا. يرتكز هذا العنف على رجاء ثابت برأفة الله وإيمان لا يتزعزع. على المرء أن يجبر نفسه على المحبّة حتّى لو لم يشعر بها، وعلى أن يكون رؤوفًا ورحيمًا مهما كان الأمر والصعوبات، وعلى تحمّل الازدراء والتحلي بالصبر. وأخيرًا، على المرء أن يجبر نفسه على الصلاة وإن لم يكن جاهزًا لها. إن لم تكن الفرقة الحركيّة مكانًا يحيا فيه العضو كلّ هذه الاختبارات، فينمو في المسيح مع إخوته، فإنّ الأمر يقتضي، حينها، إعادة النظر، بشكل جذريّ، في مكوّناتها.

القدّاس الإلهيّ ينميّ الشركة ويوطّدها

وحده عيش الشركة الحقيقيّة بين أعضائها يبرّر وجود الحركة ويكون علامة لإيماننا بالثالوث القدّوس. يوجد في الكنيسة أمران أساسيّين يساعدان على توطيد الشركة مع الربّ يسوع ومن خلاله بالإخوة، ألا وهما القدّاس الإلهيّ والكتاب المقدّس. يزيّن لي أنّنا بحاجة ماسّة إلى تقييم تعاطينا معهما. برأيي أنّنا لا نسعى بما فيه الكفاية إلى البحث في كيفيّة عيشهما ليكونا وسيلة ارتباط وثيق بالرب يسوع وبالإخوة.

الكنيسة تتكوّن عندما يجتمع أعضاء شعب الله الواحد بغية لقاء الربّ سريًّا. هؤلاء المجتمعون، الذين كُلِّفَ بعضُهم مسؤوليّةَ القيام بخدمة الجماعة وإمامة صلاتها وغسل أرجل المستضعفين فيها، يؤلّفون جميعهم جماعة كهنة وقدّيسين وملوك. هم «أمّة مقدّسة وكهنوت ملوكيّ» (1بطرس 2: 9). ليس كلٌّ منهم بمفرده هكذا، بل كلّهم معًا عند اجتماعهم في حضرة الربّ وكنيسته. أضف إلى ذلك أنّهم جميعًا كهنة وعلمانيّين. كلّهم كهنة يقيمون معًا، بإمامة الأسقف أوّلّهم وراعيهم، خدمة سرّ الشكر. هذا هو بالضبط معنى “الكهنوت الملوكيّ”، المعطى لجميع المعمّدين باسم الثالوث المحيّي، والمكرّسين بنعمة الروح القدس الصائرة إليهم بواسطة سرّ الميرون

المقدّس. يظهر هذا الكهنوت الملوكيّ بتأكيد الجميع بآمينهم ما يفعله مترأّس الخدمة، الحائز إضافة على نعم العماد والميرون، على نعمة خاصّة بسيامته في سرّ الكهنوت. وكذلك تبادل الجماعة الكهنوتيّة المجتمعة هذه أسقفها أو كاهنها بركتهما بقولها المشترك لكلّ منهما: “ولروحك أيضًا”. ليس كلّ واحد من أبناء شعب الله غير الحائز على سرّ الكهنوت، كاهنًأ، بل كلّهم مجتمعين يمارسون كهنوت الجماعة الملوكيّ. وكذلك كلّ أعضاء جسد المسيح علمانيّون، بمعنى أنّهم أعضاء في شعب الله laos tou theou

القدّاس إذًا ليس عملاً فرديًّا، بل يجعل كلّ مَن يشترك فيه، حقًّا، عضوًا في جسد المسيح، وتاليًا أخًا لكلّ البشر. في القدّاس، تتكوّن الكنيسة، ويَظهر سرّها، وتؤكَّد مواهب أبناء شعب الله المتنوّعة والمتكاملة، وتدعى إلى تفاعل بنّاء. الإفخارستيا توجِد الكنيسة التي تقيمها، في حركتين متزامنتين.: يكتشف كلٌّ منّا هويّته الحقيقيّة ومبرّر وجوده من جهة، ومن جهة ثانية يوحّدنا القدّاس مع كلّ إخوة الربّ، الذين فوق (القدّيسين والراقدين بالربّ) والذين تحت، أي نحن جميعًا. فيه تتحقّق شركة القدّيسين، أحياء وأمواتًا، بشرًا وملائكة. إنّه، بامتياز، يجسّد سرّ وحدتنا بالربّ وبعضنا مع بعض، ووحدة الكنيسة مع العالم والكون، ووحدة السماوات وكلّ الأرضيّات.

يلزمنا، فيما نتّجه إلى إقامة القدّاس في بيت الكنيسة، أن نتهيّأ ونعي أنّنا نأتي لنحقّق كلّ ما أنيط بنا من واجبات وصلاحيّات، وفق المواهب التي لنا من فوق، ونسعى، بعزم ظاهر، إلى إحقاق الحقّ الذي قُلبت مقاييسه في حياتنا وحياة كنيستنا. هذا، فحسب، يؤكّد عضويّتنا في جسد المسيح الواحد ووحدتنا كلّنا مع بعضنا، على تنوّع مواهبنا. فإذا كنّا راغبين في أن نكون مسيحيّين حقًّا، علينا أن ننخرط انخراطًا فاعلاً، في حياة الجماعة المؤمنة، شعب الله. ولنتذكّر، هنا، القول المأثور Solus christianus, nullus christianis، أي لا توجد المسيحيّة عندما يوجد المسيحيٌّ وحده.

هذا يفرض علينا أيضًا، قبل دخولنا بيت الكنيسة، أن نكون متصالحين مع الكلّ، كما أمرنا الربّ. ثمّ أن نفحص ذواتنا وكلّ معضلة وهفوة واهتمام دنيويّ نودّ أن نطرحها عند قدمي الربّ الذي يريد، في القدّاس، أن يأخذها على عاتقه، ويردّها إلينا موسومةً بدمه المهراق محبّةً بنا وغفرانًا لخطايانا.

القدّاس ليس شأنًا فرديًّا يستقي منه كلّ واحد ما يناسبه، معتبرًا أن المناولة التي ينتهي إليها (كثيرًا بدون توبة واعية) تبرّره، بل هو مسيرة جماعيّة تستحيل بمَن يشترك فيه عضوًا في جسد المسيح، وتاليًا أخًا لكلّ البشّر. تبدأ مسيرة القدّاس قبل أن يبدأ ولا تنتهي بانتهائه. قال لي أحد الأطفال (من منظمات الطفولة) إنّه يحيا في طوال الأسبوع في ذكرى، وفرح، قدّاس الأحد والمناولة التي أقدم عليها فيه، وفي انتظار حميم لقدّاس الأحد التاليّ. فهِم هذا الطفل عمق الحياة الليتورجيّة التي تنير كلّ أيّام الحياة، وتجعلنا نخرج من الكنيسة مسلّحين ليس فقط بالمناولة المقدّسة، بل بالتعبير عن محبّتنا لبعضنا البعض التي تسبق إعلان إيماننا وتبرّره (“لنحبّ بعضنا بعضًا لكي نعلن (إيماننا)”، وحاملين إلى العالم خبرة الوحدة الكيانيّة التي تجمعنا بيسوع الذي نصير جسدّا من جسده ودمًا من دمه، ومع بعضنا البعض من خلاله، الذي يدعونا إلى ملاقاته بعد القدّاس في سرّ القريب. كانت العادة في أيّام الحركة الأولى أن يشترك أعضاء الفرقة الحركيّة الواحدة في القداس سويّة لتوطيد وحدتهم وتمتين محبّتهم. القدّاس مسيرة توصلنا إلى السماء وتعيدنا إلى الأرض مسلّحين بالربّ يسوع. إنّه ليس فرضًا روحيًّا يجب علينا أن “نحضره” لنتمّم “واجباتنا الدينيّة”. بل هو ما يجعلنا نساهم في تكوين كنيسة الربّ إن عشناه كما يقتضي حيث، بهذا العيش، نفعّل سويّة كهنوتنا الملوكيّ، وندخل في علاقة صميميّة مع يسوع وإخوته، ونتعلّم أنّ محبّتنا لبعضنا البعض تخوّلنا وحدها أن نعترف باستقامة بالله الثالوث. فهل نشدّد على مثل هذه المسيرة في فرقنا، عندما نشرح القدّاس أو نكتفي بشرح الرموز والقشور؟

الكتاب المقدّس والفكر الواحد

ملاقاة المسيح هذه والإخوة تحصل أيضًا في تأملنا الكتاب المقدّس الذي يجب أن يكون عمليّة حوار بيننا وبين الربّ، نتعلّم فيه كيف تصرّف لكي نتمثّل به ونعامل الآخرين كما فعل. فلنحذر من أن يتقن بعضنا شيئًا من التفسير الكتابيّ العلميّ، ويغفل اللقاء الشخصيّ بيسوع من خلال كلامه. فإن اقتصرت قراءتنا للكتاب المقدّس على الصعيد العقليّ فقط، ولم تتجسّد في حياتنا اليوميّة وتصرّفاتنا، لن توصلنا إلى اللقاء الذي نصبو إليه. التأمل الكتابيّ هو حوار بين المتكلّم فيه الذي هو يسوع وروحه القدّوس، من خلال الذين كتبوه، والقارىء. هو حوار يتعلّم منه الإنسان القارىء كيف عاش بيننا الإنسان-الإله المتكلّم ويتمثّل به. الحياة في المسيح التي نتذوّقها في القدّاس الإلهيّ ننمّيها ونحافظ عليها خلال الأسبوع بواسطة الكتاب المقدّس. ليس التأمل بالكتاب فقط عمل عقليّ، بل هو حوار بين قلبين ومدرسة نتعلّم فيها السلوك بموجب ما عاشه الربّ ويطلبه منّا. مثل هذه القراءة تنمي أيضًا شركتنا مع بعضنا البعض، بقدر ما يكتسب كلّ واحد منّا فكر المسيح ويعمل على تطبيقه في حياته.

ثورة إرشاديّة

أعتقد أنّه لا يمكننا أن نستغني أن يرتكز إرشادنا من جهة على وعي لمفهوم الثالوث القدّوس وفهم صحيح لعيش القدّاس الإلهيّ والكتاب المقدّس، وتسليط نورهما على مشاكلنا الحياتيّة وشهادتنا. يجب التخلّي سريعًا عن الطابع المدرسيّ الذي تتّسم به اجتماعاتنا. علينا أن ننمّي أولاً انتمائنا للمسيح والتخلّق بأخلاقه قبل الغوص في دراسة العقائد والمجامع وما شابه، إذ الأساس أن نُطعّم أوّلا بطعم كرمة الخلاص التي هي الربّ يسوع الفادي. لذلك يجب في كل اجتماعاتنا أن نذكّر الإخوة أنّه حاضر بيننا لأنّه وعد أن يكون مع كلّ مَن يجتمع باسمه. فتصير اجتماعاتنا مطارح لقاء معه، وتدرّيب على الحياة فيه ومع الإخوة، هذه الحياة التي ننمّيها بالمحبّة.

المحبّة

المحبّة هي علامة المسيحيّين الفارقة، لأنّها وحدها تجعلهم مشابهًين بالله، الذي هو محبّة. وتقتضي المحبّة قبول الآخر، كلّ آخر، قريبًا كان أو بعيدًا، كما هو، والرفض المطلق، ليس فقط إدانته، بل حتّى اعتباره خاطىء. إن لم نكن هكذا، نكون مثل كلّ البشر، وتكون نكهة يسوع ضاعت فينا. يقول بعض الآباء: “يقتني المحبّة مَن يرفض كلّيًّا أن يشكّ بقريبه، ولا يريد أن يسمع أيّ كلام ضدّه” ( ثالاثيوس الإفريقيّ). وأيضًا: “لا يوجد شرّ أعظم من لوم إخوتنا في قلوبنا”، و”عظيمة هي المحبّة، أولى الصالحات وأسماها، إذ تجمع في مَن يمارسها الله والبشر معًا” (مكسيموس المعترف). ويقول أحد الرهبان الكبار، متوجّهًا إلى أحد إخوته الذي سأله لماذا اختار أن يعيش في الصحراء: “إنّي أذهب، يا أخي، الى الصحراء، لكي تزداد محبّتي بك”، معطيًا بهذا القول، تحديدًا رائعًا للجهاد الروحيّ الكامن في الزهد والرهبنة، إذ لا يمكن للمرء أن يتّحد بالله بالصلاة، والسهر، والأصوام، والتقشّف، إن لم تكن هذه مقرونة بمحبّة متّقدة للبشر.

حياة الجماعة المسيحيّة الأولى تبيّن أن الشركة فيما بين المسيحيّين الأوائل تقتضي الشورى (مجمع أورشليم)، والمشاركة في الخيرات، والشفافيّة، والمواظبة على تعاليم الرسل والصلاة، وكسر الخبز، والرعاية المتبادلة، والإصغاء للجميع. هذه كلّها عناوين المشاركة المسيحيّة الحقّة. كما قال مؤخرًا المطران جورج هذا يقتضي “التفاتة الكل إلى الكل” التي تكوّن الوحدة الحقيقيّة، لأنّ “مَن يلتفت إلى الآخرين يكون الله قد التفت إليه، فعرف نفسه ابنًا لله حبيبًا”، فينطلق جاهدًا لنقل هذه المحبّة إلى العالم.

الشهادة في العالم

ليس العالم بحاجة إلى عقائديّين يطلقون الأحكام الفوقيّة(كما يفعل بعضنا أحيانًا) لكنّه بحاجة إلى أناس يبرهنون، كما فعل المسيحيّون الأوائل، بمسلكهم الحياتيّ إنّ الحياة “ورشة للملكوت الآتي” (كوستي بندلي)، وأنّنا نطأ هذا الملكوت بالمحبّة التي وحدها يمكنها التأثير على العالم الحاضر.

أمام مجتمع متعطّش للتملّك، على الإنسان المسيحيّ أن يعلن أنّ كلّ ما لديه هو من الله ,أنّه ليس سوى وكيل عليه من أجل خدمة إخوته.

أمام عالم يبحث عن نفسه بقاق وكآبة ومرارة، على المسيحيّ أن يسعى أن تكون جماعته الإفخارستيّة ومجتمعاته حاملة لهذا الفرح العظيم الذي يتحدّث عنه إنجيل لوقا (2: 10، 24:52) والذي يدعونا المسيح إلى الثبات فيه.

أمام عالم محموم لا يستكين، على المسيحيّ أن يعي أنّه حيوان تسبيحيّ وينخطف في الصلاة ويشكر ويصمت ليسمع صوت الله الفائق الوصف يبحث عنه ويناديه.

أمام عالم يكاد يفقد كل شعور بالذنب وبالخطيئة، علينا ألاّ نخجل من أن تدلّ حياتنا بواسطة التوبة والوداعة تجاه الآخرين أنّنا نعتبر أنفسنا “أكبر الخطأة”، لكن خطأة يٌغفر لهم إن تابوا.

أمام عالم سادت فيه الفرديّة وانحلّت فيه الروابط العائليّة، عالم يسمَّر فيه الشباب والعجّز على صليب الوحدة، علينا أن نحوّل رعايانا وبيوتنا أماكن استقبال رحب وشركة وخدمة حقّة.

في عالم يحتدم فيه العنف علينا القضاء على دوامة الاعتداء والثأر بمحبّة أعدائنا والصلاة من أجل الذين يسيئون إلينا ومباركة لاعنينا والامتناع الكلّي عن إدانة الغير.

في عالم يُستباح فيه كلّ شيء وتبدو الحريّة وكأنّها قد أطلقت لنفسها العنان على الصعيد الأخلاقيّ وصعيد العلاقات الشخصيّة، لا بدّ لنا من أن نعرف كيف نذكّر أنّ “الأمر مختلف بالنسبة إلينا” (لو 22: 26)، لأنّنا نسهر على استقامة عيشنا واحترام الآخر وحريّته والانفتاح على اختلافه والاهتمام الدائم بمواجهة الإنسان فيه بانتباه، داعين إلى “الطاعة المتبادلة” (أف 5: 21)، والانفتاح على المحبّة التي تتعالى على الشهوات وحسّ الجمال الذي يتخطّى المصلحة الآنيّة.

بهذا كلّه يقولون إنّكم تلاميذ الربّ، فيهتدون إليه.

ريمون رزق

تشرين الثاني 2013