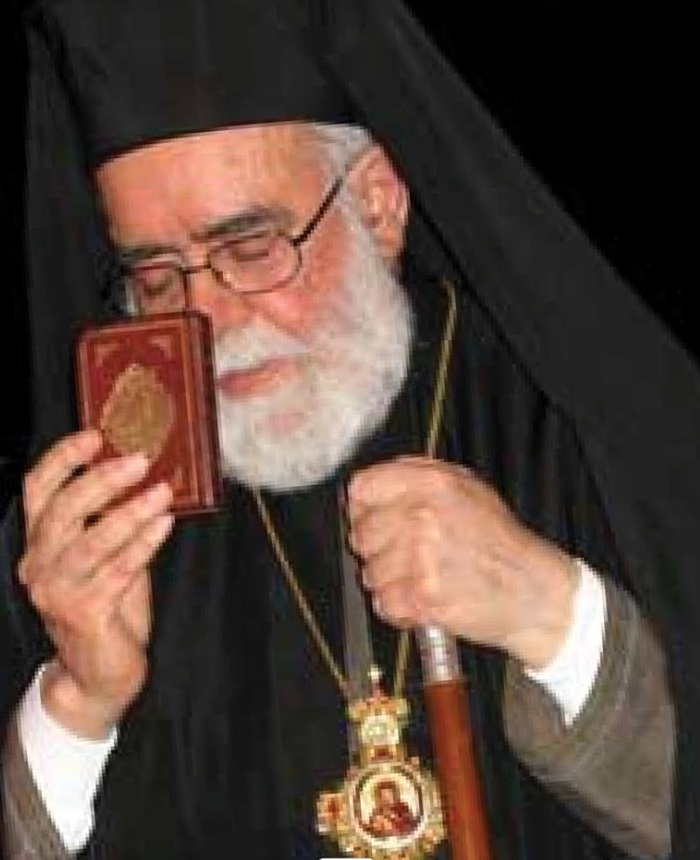

كلمة الأخ رينه أنطون بمناسبة الذِّكرى العاشرة لانتقال المُثلّث الرحمات المطران بولس (بندلي)

قيل وكتب وحُكي الكثير عن المطران بولس، المنتىدى الخاص به والعدد الخاص من مجلة النور والموقع الالكتروني وكتابات وكلمات وعظات وصولاً الى الى الشهادات التي سمعناها اليوم. قد يصعب عدم التكرار، وفي الوقت ذاته يصعب أن يُختصر حضوره الكثيف، حتى وهو راقد، في كلمات وكتابات مهما تعدّدت وامتدت. في أي حال الكلام عنه جميل لأنه هو جميل، جميل. سيرته تجمّل الحروف والكلمات والأوراق والكتب وليس العكس.

قيل وكتب وحُكي الكثير عن المطران بولس، المنتىدى الخاص به والعدد الخاص من مجلة النور والموقع الالكتروني وكتابات وكلمات وعظات وصولاً الى الى الشهادات التي سمعناها اليوم. قد يصعب عدم التكرار، وفي الوقت ذاته يصعب أن يُختصر حضوره الكثيف، حتى وهو راقد، في كلمات وكتابات مهما تعدّدت وامتدت. في أي حال الكلام عنه جميل لأنه هو جميل، جميل. سيرته تجمّل الحروف والكلمات والأوراق والكتب وليس العكس.

بدايةً، وللتوضيح، عندما نضيء على سمات وحضور قامات في الايمان فانما ليس بهدف تكريمها، المطران بولس وغيره، هم يتكرّمون بوجه الربّ الذي لا تكريم بعده، وليس بهدف الحثّ على اعلان قداسة أي شخص فهذا شأن يخص، كما قيل الآن، ضمير الجماعة والمجمع المقدس. نحن نضيء على سيرته لنعلن أمرًا واحداً هو أن الانجيل، في العالم، يعاش. وهو أمر ليس بالشأن بالمستحيل، نعلنه لأنفسنا أشخاصاً وجماعة تحفيزًا وتشديدًا لنا في مواجهة الضعفات وتخطّيها.

فالمطران بولس، هو بشري مثلنا، لا يختلف عن أي انسان منّا بشيء. هو يأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويغضب ويضعف وينفعل ويفرح ويحزن ويشتهي ويتمنّى. وكلّ من عرفه عن قرب شهد في لحظة أو موقف ما يدلّ على هذا، والأخ كوستي كان يقول أنه كان، وهو طفل، شقيّا.

فإن اختلف عنّا بشكل يدعونا للحديث عنه دائمَا فذلك ليس الا لسبب واحد ، وهو أن تفاعله مع يسوع المسيح وانجيله، تلقّيه للكلمة، اختلف عن تفاعلنا ومعظم البشر معه. هو ببساطة صدٌق وعد الربّ بشكل مطلق، وثق بالله، صدّق الانجيل. وهذا أمر ليس بعاديّ أبدًا. فكلّ منا يعرف، لحظة يختلي الى نفسه، كم أنّه كثيرًا ما يستسهل الاستسلام للضعفات أمام الارتقاء الى تصديق الانجيل.

هذا سرّ قوّته الجهادية، ما جعله شخصّ مكوّن من الانجيل، كائن انجيلي، كان كائنًا إنجيليًا تخفت بشريته ليبرز مكانها بعضًأ من سمات يسوع…. ما جعلنا نرى سلوكه، بضعفاتنا الانسانية الثقيلة، خارج عن المألوف البشري.

يحضرني هنا قول للمطران جورج يقول: هذا الانجيل وجد لتأكلوه، لتبلعوه وتصيروا به أناجيل، ومتى صرتم هذا أصبح الانجيل ورقة وحروف. المطران بولس صار هذا الانجيل الحيّ.

الأمر الذي أريد التشديد عليه أن حالة المطران بولس هي وحدة لا تتجزأ. لأن الأساس الذي بنيت عليه وفيه، وتكوّنت منه، هي الانسحار بالتنازل الالهي وتجاوز الله لذاته، (وهذا أمر معلن في معظم عظاته وكتاباته)، وترجمة هذا الانسحار بالتخلّي وتجاوز الذات لتصبّ ثمار هذا التجاوز في بلسمة جراح الفقراء والمحتاجين والمساهمة في خلاص الأغنياء بحثّهم على العطاء.

يقول لأحد الفقراء بشكل رمزي في إحدى عظاته: “خلّيني طلّ على ربّي من بابك، لأن اذا ما طلّيت عليه من خلالك مش رح إقدر شوفو أبداً).

لذلك لا نستطيع أن نتحدّث عن بولس بندلي الراعي دون بولس بندلي المتجاوز لذاته الفقير والوديع والمعطي المتخلّي والخادم المبشّر بهذا التنازل. فكلّ هذه الوجوه تساوت، في شخوصنا، اليه بالتطرّف الانجيلي الذي أحاطها.

هذا ما جعل الرعاية حاضرة حيث حضر، بالمُثل التي تشعّ منه، وإن لم يتحرّك أو يتكلّم.

فغاية الرعاية ليست أن نأتي بالناس الى خدم الكنيسة وأصوامها وقوانينها، بل أن نأتي بالله الى القلوب، قلب كلّ شخص وعائلة، لتتحرّك، بحرّيتها، نحو النموّ في المحبّة الالهية عبر التزام الحياة الكنسية بوجوهها كافة.

تمايز رعايته، إنها لم تكن كخدمة كنسية مواهبية فقط. لم تكن موضوعًا وظيفيّا بالنسبة له، يقيّم الأداء فيه جيّداً كان أم غير جيّد. كانت الرعاية هو، وهو كان رعاية وانما ممتدّة غير محصورة.

لم يقبل المطران بولس أن يُحصر الانجيل بالبُعد الداخلي، ببيت الكلمة. أخذه مشهد يديّ المسيح الممدودتين على الصليب. لذلك اعتبر نفسه في عكار، كما في طرابلس، مسؤولاً عن عكار كلّها، عن جميع أبنائها وجامعًا لهم، وليس عن أبناء الكنيسة وحسب. عكس جذرية الانجيل، وكانت مقاربته للمؤسسات ذات بُعدين متساويين: أن يتعلّم ويتطبّب الفقير، وأن تكون مساهمة انجيلية في ما ينهض بالمنطقة وأبنائها ويساهم بحلّ مشاكلها بشكل جذريّ.

حتى التصاقه بالعلم واصراره عليه حتى اللحظة الأخيرة، وهو العالم منذ زمن اللاعلم، لم ينفكّ عن هذا التوجّه للمساهمة في كلّ ما يجعل العالم أفضل وأجمل وأكثر ارتقاء وراحة وأقرب الى الجمال وما يفرح الربّ.

أذكر بعض إشعاعات هذه الرعاية علينا، علامات تمايزها، كي لا أكرّر ما قيل، وهنا أتكلّم بمنظاري الشخصي، ليس مقارنًة، بل من وحي ما آلت اليه بعض المظاهر في وسطنا الكنسيّ.

أولاً، قدّمت رعايته لنا الله بطراوة الانجيل. الله، اللينّ، المحبّ، المتلّطف بضعفاتنا، الذي يقبلنا ويأتي الينا حيث نحن، كلّ في موقعه وموهبته وهمومه، والذي يعتني بهذه الهموم والحاجات ويحضننا، وإياها، لنتعالى معه عنها.

لم نعرف الله مع المطران بولس، شرائع ونواميس، ولم نعرف مجال لتكون علاقتنا به علاقة خوف ورعب. أقولها بصراحة وبمسؤولية، قبلَ أن نعرفه في الايمان معظمنا كانت علاقته بالله علاقة خوف من جبروته. في المرة الأولى التي اعترفت فيها لديه كان اعترافي خوفًا من الله، في المرة الثانية كان حرًا من الخوف محبة بالله.

جسّدت لنا الله الذي يريد “رحمةً لا ذبيحة”

رعايةُ لا توبيخ فيها ولا ادانة ولا تكفير ولا واجبات ولا حقوق وليس فيها ما هو أقدس من الرحمة.

مثالاً أذكر، أن فرقة حركية كانت تجتمع في دمشق، صدف اجتماعها نهار الأربعاء (صوم) في احد المنازل، وكان المضيف قد أعدّ قالب حلوى ترحيباً بأعضاء الفرقة الزائرين ما سبّب جوّاً من الاحراج للجميع. بادر المطران الى قصّ قالب الحلوى ووضع قطعة في صحنه وبدأ يأكل، ذلك تقديراً لتعب المضيف، وهو الأمر الذي حرّر الجميع من أي احراج.

مثال آخر، يتعرض أحد الشخاص لعارض صحّي في الكنيسة، يستمرّ القارئ في تلاوة الصلوات لاعتقاده أن أمرًا لا يجب أن يوقف الصلاة. يوقف المطران الخدمة، يُسعَف المريض ومن ثمّ يهمس في إذن القارئ أن “الله يريد رحمة لا ذبيحة” ويطلب منه المتابعة.

وأيضاً، يقف فقيرعلى باب الكنيسة أثناء خدمة الهية، يخرج المطران نحو باب الكنيسة ويعطي الفقير ما يعطيه ومن ثمّ يعود الى متابعة الخدمة.

جسدّت أمامنا الراعي، “كحمل ذبيح”

قابل تجنّي الناس عليه بالصمت. هو كان يدرك، تمامًا، أن منبع عدم قبول سلوكه هو اختلاف المفاهيم بين ما تقوله الدنيا وما يقوله الانجيل. وكان صمته عن هذا هو نُطق ما بعد الرقاد، ليسَ بما قيل وكتب، بل بمشهد واحد عميق ومعبّر رأيته في المرّة الأولى التي زرت فيها مدفنه، حيث رأيت امرأة، كبيرة في السنّ، تمتد على أرض الكنيسة قرب المدفن تمسحها بيدها لتتبرّك منه. قلت في نفسي هذا هو ردّه على كلّ ما طاله في حياته.

جسدّت لنا الراعي المُشبع بالربّ، الواثق بتحنّنه، الذي لا همّ ولا سعي معيشيّ له. يسافر الى روسيا بمبلغ 20$ في جيبه ودون معطف.

جسّدت لنا الراعي الوديع، الغفور، المُبشّر الخ…

هي إشعاعات سكنت عيوننا رسمت فيها معالم كنيسة الانجيل الحيّ.

كنيسة، الجبروت والنفوذ والتسلّط والتعصّب والانغلاق بناءٌ على الرمل فيها، والوداعة والتخلّي هي الصخر الذي عليه تثبت، لأن هكذا شاء سيّدها أن يطلّ.

وأختم بمقطع قد يوجز ماهية بولس بندلي الراعي، ورد في عظة بليغة لصاحب الغبطة يوحنا العاشر (المتروبوليت يومها) لمناسبة ذكرى الأربعين يومًا على انتقاله:

“مُشتهاك كان أن نتذكر كلام الرب يسوع “إن العطاء مغبوط أكثر من الأخذ”. الذهب، الفضة… كلماتٌ لم تعرفْها. كنتَ الفقير المستغني بربّه. نعم، إن الذين أحبوك كثيرون، وقد أعطَوْك لحبّهم وثقتهم ذهبًا وفضة. وأنت حوّلت عطاءاتِ محبّيك إلى فرحةِ وبسمةِ طفلٍ أو يتيمٍ أو مريض أو حزين، أو إلى أعمال بناءِ مؤسسات وأعمال خيرية أخرى كثيرة، فكنزتَ بذلك لنفسك ولنفوس واهبيك ولنفوس الموهوبين كنوزاً في السماء لا تفسد. فصار الذهب والفضة، ما قال عنه السيد “لا تعبدوا ربين الله والمال”، صار مصدرَ خلاص لكلٍ من الغني والفقير ونفسك. لقد حوّلت بشاعات المال والسلطة إلى فرحةٍ وإطلالة محبة. افتقرتَ لتُغني الآخرين. اقتبلتَ بالضعف لتُساعد الضعفاء، فظهرتَ الفقير لكثيرين ولكنك كنتَ الغنيَّ الذي يُغني الآخرين، وظهرت الضعيف لكثيرين ولكنك كنتَ القويَّ الحقيقي. لقد اختبرت ما تكلّم عنه آباؤنا القديسون “الحزن المُفرِح” و”التعب المُريح”، ذاك ما لا يفهمه العالم القابع في خطاياه. إنها قوة سرّ “العطاء”. إنه “سرّ الصليب”.